Por Miguel Petrere Junior (1)

Sumário: Introdução; 1 Interpretação mítica; 2 Interpretação psicanalítica; 3 Interpretação econômica; 4 Conjugação ecofilósofica; Considerações Finais; Referências.

Resumo: Este artigo trata da relação entre o aquecimento global e cultura numa análise interdisciplinar. O fundamento advém das contribuições de Freud e outros pensadores da cultura, a qual pode ser determinante para a degradação ambiental, levando à nossa autodestruição. Finalmente o conceito tradicional de conservação biológica da natureza é questionada.

Palavras-chave: Aquecimento global. Cultura. Mitos. Psicanálise. Economia.

Abstract: This paper deals with the relationship between the global warming and culture in an interdisciplinar analysis. The foundation comes from the contributions of Freud and other culture´s thinkers in which might be crucial to environmental degradation, leading to our self-destruction. Finally the classical concept of biological conservation is questioned.

Key-words: Global Warming. Culture. Myths. Psychoanalysis. Economy.

INTRODUÇÃO

Neste artigo pretendo especular sobre três interpretações para o estado de coisas que levaram ao aquecimento global: (1) mítica, (2) psicanalítica, (3) econômica; e por fim conjugá-las sob o manto da Ecofilosofia.

A humanidade vem explotando os recursos naturais e modificando continuamente o meio ambiente natural para seu sustento, proteção e conforto. (2) À medida que a tecnologia progride, essa mudança vem se tornando cada vez mais rápida e irreversível, com a contínua destruição dos habitats naturais, e o equilíbrio original talvez não possa mais ser alcançado. Além disso, temos a capacidade imediata de destruir a Biosfera através da conflagração de uma guerra termonuclear total, o que levaria ao suicídio global de nossa civilização (usamos aqui a definição simplista de Freud, 1928: “civilização humana é tudo aquilo que o homem criou para ultrapassar sua condição animal”), algo sem paralelo na História.

Mesmo com a queda do muro de Berlim o perigo persiste, e talvez essa possibilidade tenha até aumentado. No interlúdio entre as duas grandes guerras do século passado, e principalmente depois da segunda, estamos constantemente envolvidos em outras guerras, tanto econômicas (especialmente entre as grandes potências), como de fato (especialmente entre as potências menores, ou entre as grandes potências com outras menores, ou antes da década de 90 entre as grandes potências através das menores). Parafraseando Clausewitz (1873), a guerra seria a continuação da paz por outros meios (Keegan, 1993).

O avanço da civilização e a guerra tem um grande impacto sobre o meio ambiente (qual terá sido o custo ambiental das duas guerras recentes contra o Iraque?). O aquecimento global (global warming, greenhouse effect), é a grande ameaça para a perda da biodiversidade em nosso planeta, num horizonte não muito distante. De acordo com Lovelock (2006; 2009), o ponto de não retorno já passou, e em sua opinião, com a presente tecnologia, podemos fazer muito pouco ou quase nada para reverter a situação atual, pois os oceanos já começaram a se aquecer, e devido a sua imensa massa d’água o processo não pode mais ser detido. Acredita-se que até o ano 2100, haverá uma redução em cerca de 30 a 40% da biodiversidade tanto de plantas, como de animais e boa parte das terras agricultáveis estarão perdidas para a produção de alimentos, devido ao calor abrasador (Lovelock 2006; 2009).

Como chegamos a tal situação? Que motivação (des)humana nos levou a cometer tal loucura (inconsciente) contra nossa oykos (casa)? Em 1907 o físico-químico Arhenius já nos alertava sobre a possibilidade do aquecimento global, dizendo que se o CO 2 aumentar de modo geométrico a temperatura ambiente irá aumentar de modo aritmético (3).

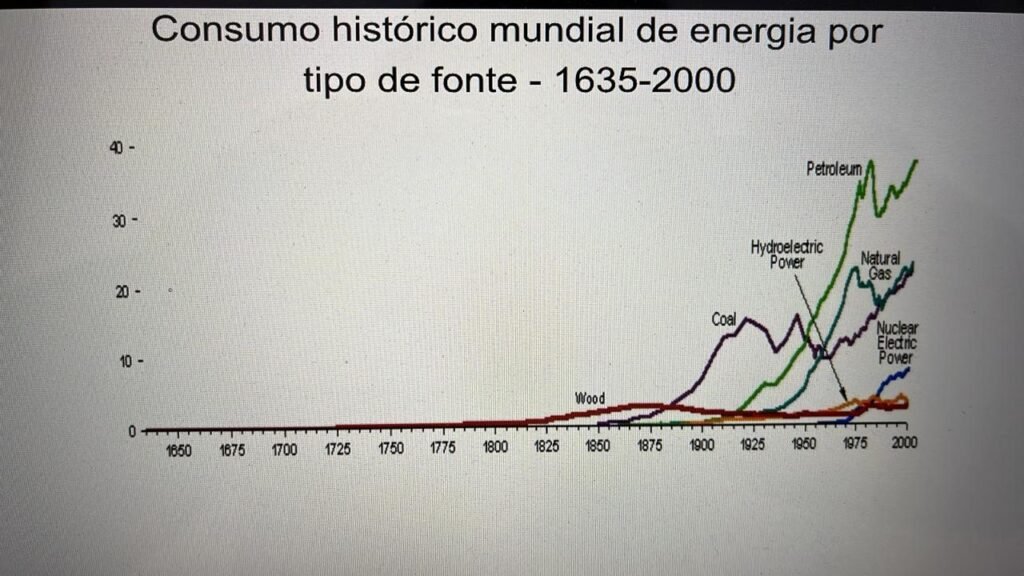

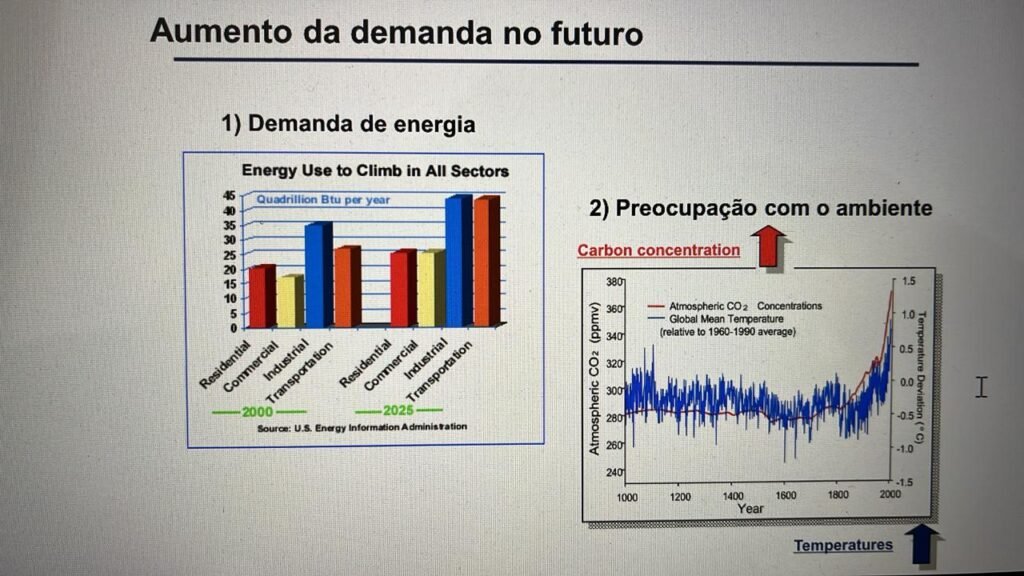

Provocado pela crescente demanda de energia (Gráficos 1 e 2), especialmente a partir da queima do carvão e do petróleo, iniciada na metade do século XIX. O aumento de CO 2 vem se intensificando cada vez mais, sem nenhuma alternativa energética viável a curto prazo, pois as outras fontes de energia para os carros, navios, máquinas etc., não conseguiriam imediatamente suprir as necessidades atuais.

Gráfico 1 – consumo de combustível. Fonte – US Energy Information Administration.

Gráfico 2 – demanda de energia e o aquecimento global. . Fonte – US Energy Information Administration.

O Gráfico 2 também mostra o aumento da concentração de CO 2 na atmosfera durante o milênio passado. Notemos que ela se manteve mais ou menos constante até a metade do século XIX e daí se intensificou, acompanhada do aumento da temperatura, concomitante com a queima de petróleo e carvão. Embora haja uma correlação entre esses fenômenos, sabemos que correlação necessariamente não implica em causa, e assim não podemos inequivocamente concluir apenas a partir dos dois gráficos que o acúmulo de CO 2 cause o aquecimento global. A despeito do fato de alguns poucos cientistas (como por exemplo, o professor Luis Carlos Molion, da Universidade Federal de Alagoas)( 4 ), não acreditarem nessa dependência, os debates mais acalorados se concentram mais em seu ritmo e conseqüências (IPCC, 2011), devido a conflitos de predições de cenários entre modelos computacionais de simulação climática.

1 INTERPRETAÇÃO MÍTICA

É discurso corrente se dizer que a Ciência (originalmente chamada de Filosofia Natural), surgiu à medida que os mitos não mais conseguiam explicar o mundo (Chaui, 2000). Assim Flores (2004) discute o argumento de Hegel, o qual interpreta a construção da alta torre de Babel como uma reação dos homens para se proteger de um segundo dilúvio próximo e certo (PINTO, 2011), que ao perderem a confiança na Natureza, foram pouco a pouco se convertendo em inimigos dela; “somos humanos, entonces no somos naturaleza!, ya que ésta, a causa del Diluvio Universal, há destruído todo lo que habiamos construído desde la expulsión del paraíso.” Tal “inimizade e desconfiança” se instalou definitivamente em nosso inconsciente, levando ao eterno conflito entre o cultural e o natural.

O autor cita dois personagens que classifica como derrotados: (i) Abraão que buscou a proteção de Deus, abstrato e eterno, que é superior à Natureza e capaz de garantir ao ser humano uma participação em seu poder ao afastá-lo da realidade empírica, protegendo-o dela; (ii) Nimrod, o gigante fundador de cidades, que ao invés de se entregar ao Senhor, o desafiou, dedicando seus esforços ao domínio da Natureza, sujeitando-a à Engenharia, ao tentar controlar os processos naturais como única possibilidade de sobrevivência num mundo natural hostil a nós, estabelecendo uma tirania baseada na expansão técnica, segundo a qual Natureza é nossa inimiga, e a cultura é nosso refúgio.

Aqui vemos a forte presença do mito, que de acordo com o argumento de Flores (2004), poderia nos levar a uma explicação cultural para o aquecimento global.

2. INTERPRETAÇÃO PSICANALÍTICA

Por outro lado, Freud (2006), não distingue cultura (essencialmente o reflexo em grande escala dos conflitos dinâmicos internos no indivíduo), de civilização e inclui: (i) o conhecimento e a capacidade por nós adquirida para dominar as forças da Natureza e dela extrair riquezas (serviços ambientais) e, (ii) as regras necessárias para adequar as relações entre os homens visando distribuir a riqueza obtida. Freud ressalta que, (i) e (ii) não são independentes e afirma que as criações humanas podem ser destruídas e a própria ciência e tecnologia que as engendraram também podem ser utilizadas para sua aniquilação.

Porém o processo civilizatório tem um preço: o sentimento de culpa, um ódio à civilização, pois as próprias instituições organizadas para proteger a sobrevivência da humanidade, também geram seu mal-estar (Gay, 1988), consequência do “antagonismo irremediável entre as exigências do instinto e as restrições da civilização”. Esta é construída sobre uma renúncia ao instinto, onde o complexo de Édipo e o tabu do incesto desempenham papel primordial em uma de suas obras mais polêmicas, discutida e criticada, o “Totem e Tabu” (Freud, 1950; Gay, 1988; Gaspar, 2007). Assim, o sentimento de culpa se apresenta como o mais importante problema no desenvolvimento da civilização acompanhado do instinto de destruição ou de agressão. Daí o dilema da humanidade civilizada: “os homens não podem viver sem civilização, mas não podem ser felizes nela” (Gay, 1988).

Esses dois instintos sub-repticiamente poderiam estar por trás do seguinte argumento:

Contra o temível mundo externo, só podemos defender-nos por algum tipo de afastamento dele, se pretendermos solucionar a tarefa por nós mesmos. Há, é verdade, outro caminho, e melhor: o de tornar-se membro da comunidade humana e, com auxílio de uma técnica orientada pela ciência, passar para o ataque à natureza e sujeitá-la à vontade humana. Trabalha-se então com todos para o bem de todos (Freud, 2006).

E assim a substituição do poder individual pelo poder da comunidade constitui o passo decisivo da civilização (Freud, 2006). E é exatamente aqui que se dá a armadilha do aquecimento global: ao atacarmos a natureza trabalhando com todos para o bem de todos, fomos por ela surpreendidos. E Freud (1930) vai ainda mais adiante:

[…] o poder recentemente adquirido sobre o espaço e o tempo, a subjugação das forças da natureza, consecução de um anseio que remonta a milhares de anos, não aumentou a quantidade de satisfação prazerosa que poderiam esperar da vida e não nos tornou mais felizes. Reconhecendo esse fato, podemos contentar-nos em concluir que o poder sobre a natureza não constitui a única precondição da felicidade humana, assim como não é o único objetivo do esforço cultural.

É claro que o progresso técnico também tem outros valores para nossa felicidade, como ressalta Freud, o de amenizar o sofrimento mental através da psicanálise, concordando com Galileu a quem é atribuída a afirmação de que no final das contas o único papel da ciência seria o de diminuir a canseira da humanidade. Vã esperança!

3. INTERPRETAÇÃO ECONÔMICA

Apelidado de “o profeta de Bloomsbury” o filósofo George Moore (1873-1958), através de seu livro Principia Ethica foi quem mais influenciou John Maynard Keynes (1883 – 1946), um ícone do pensamento econômico do Século XX. Pode se inferir que a influência de Moore sobre Keynes foi tão grande, pois ao apregoar uma moral que “atém-se ao imediato no que se refere à ação, já que ignoramos completamente o futuro distante” (Gazier, 2011; p. 41), Moore deve ter induzido Keynes a proferir a frase (infeliz), a ele atribuída “a longo prazo estaremos todos mortos” (The long run is a misleadind guide to current affairs. In the long run we are all dead), frase que de tão lapidar, está inscrita em seu túmulo!

Essa frase serve como um leitmotiv (do alemão , motivo condutor ou motivo de ligação) para os economistas tradicionais no sentido de que devemos crescer a qualquer custo, pois a vida é breve, nossas ações são fugazes. E pensar que até Adam Smith (1723-1790), a Economia fazia parte da Ética! Como os economistas ocuparam o centro do poder político nas democracias ocidentais e nas antigas economias socialistas “planificadas”, a receita para o caos ambiental se completou, sem levar em consideração que a natureza é o único limite para o “progresso” econômico, pois não é possível crescer sempre numa biosfera com recursos limitados.

Atualmente, já nos apropriamos de 40% da produtividade líquida da Terra, e com a duplicação da população humana a cada 40 anos logo vamos atingir o limite biológico do crescimento, quando vamos lutar com violência pelos recursos limitados (Diamond, 2010; p. 11). Esse é um alerta lançado pelo economista romeno Nicolas Georgescu-Roegen (1906 – 1994), aos seus colegas economistas (Cechin, 2010), pois a maioria dos ecólogos acadêmicos profissionais já percebia essa limitação. De acordo com Cechin (2010), o paradigma econômico predominante no século XX teve como modelo a física do século XIX, principalmente a mecânica clássica, tanto que Keynes que se espelhava muito em Isaac Newton, comprou a maioria de seus manuscritos quando estes foram postos em leilão.

E ainda segundo Cechin (2010), nem Marx levou em consideração as questões ambientais ao alicerçar seu Das Kapital apenas no capital e no trabalho, não atribuindo nenhum papel ao meio ambiente, tanto como provedor de recursos naturais como repositório de resíduos. Essa visão perdurou até o início da década de 1960, onde nenhuma escola de pensamento econômico de modo explícito levava em conta a entrada dos recursos naturais para a produção de bens. Isto levou a economia a ser vista como um sistema isolado, autocontido e a-histórico, que começou a ser questionada por Georgescu em dois artigos seminais publicados em 1965 e 1966 (Cechin, 2010; p. 44). (5)

Dessas (tardias) discussões entre os economistas se originou a Economia Ecológica ou Bioeconomia e os conceitos de crescimento zero e decrescimento.

4. CONJUGAÇÃO ECOFILÓSOFICA

A Ecofilosofia ou Ecosofia se iniciou com o filósofo norueguês Arne Naess em 1973 e com o psicanalista e filósofo francês Felix Guattari 6 , ambos notórios ambientalistas em seus países que muito influenciaram o Partido Verde. A visão que ambos tem da interdisciplinaridade não é coincidente e a definição de Ecofilosofia de acordo com Naess, seria o seguinte:

Por ecosofia eu entendo por uma filosofia de harmonia ecológica ou de equilíbrio. Uma filosofia como uma espécie de sabedoria, abertamente normativa, que contém tanto normas como regras, postulados, enunciados com valores prioritários e hipóteses sobre o estado das coisas no nosso universo. Sabedoria é sabedoria política, prescrição, não apenas uma descrição científica e previsão de fatos. Os detalhes de uma ecosofia irão variar devido a diferenças significativas relativas não só os quot;fatos" da poluição, recursos, população, etc, mas também com as prioridades de valor. (tradução nossa). (Drengson e Inoue, 1995, pg. 8) 7

A Ecofilosofia vê o “mundo como um santuário”, em oposição ao ponto de vista newtoniano que vê o “mundo como uma máquina”. Desta sacralidade do mundo emanam os cinco princípios (Skolimowski, 2010):

(i) O mundo é um santuário;

(ii) A reverência pela vida deve ser nossa guia;

(iii) A frugalidade é uma pré-condição para a felicidade interior;

(iv) A espiritualidade e a racionalidade não são excludentes, mas complementares;

(v) Para curar o planeta nós temos que curar a nós mesmos.

Esses seriam os cinco pontos norteadores para um humanismo ecológico, que parece ingênuo mas não é, e sim muito necessário. Assim, ao adentrarmos na floresta amazônica, por exemplo, o nosso sentimento genuíno seria o de visitarmos uma catedral e não encará-la friamente como um dossel a ser derrubado para estabelecer uma pastagem ou uma plantação intensiva de soja, sem nos preocuparmos com a miríade de organismos que dependem de sua integridade.

Esses cinco pontos constituem a chamada Deep Ecology ou Ecologia Profunda que é uma visão ecológica holística a qual reconhece o valor inerente dos outros seres vivos além de sua utilidade, enfatizando a interdependência da vida humana e não-humana bem como a importância do ecossistema e os processos naturais, servindo de base para uma ética ambiental. (8)

O termo Ecologia Profunda também foi empregado pela primeira vez por Arne Naess em 1973. “Profundo” porque insiste em levantar questões mais profundas a respeito do “por que” e “como”, portanto preocupado com as questões filosóficas sobre o impacto da vida humana na biosfera, evitando encarar a Ecologia como um mero ramo da Biologia e fugindo do ambientalismo antropocêntrico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aqui devemos evitar cair na armadilha da conservação: conservar para quê? Para manter o ecossistema de modo que ele continue a ser por nós explorado (como uma reserva particular de caça à raposa), ou encarar a conservação apenas pela conservação? O direito de todas as formas de vida de viverem não pode ser quantificado, no sentido de que o ser humano, dotado da razão consciência e alma teria mais direito à vida do que uma formiga, uma bactéria ou um sapo. Se não adotarmos essa postura seremos levados à auto-destruição. (9)

Aqui vemos um paralelo entre o Budismo, os ensinamentos de São Francisco de Assis e a carta de 1855 do cacique Seattle ao então Presidente americano Francis Pierce. Nós temos que ser servos e não senhores da Natureza e buscar uma reconciliação com a Biosfera (Azevedo e Valença, 2008).

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao mestre Denison Melo de Aguiar e à mestranda Djane de Oliveira Marinho, ambos do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental, da Universidade do Estado do Amazonas, pelas leituras críticas e revisões deste artigo.

NOTAS DE RODAPÉ:

1- Graduado em Filosofia (1972) e matemática (1974). Mestre em Ecologia (1977) pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA (1977) e Doutor pela School of Biological Sciences – University of East Anglia, Inglaterra (1982). Professor Livre-Docente aposentado do Departamento de Ecologia na UNESP – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é Professor do Programa de Pós-graduação em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas e Professor de Ecologia na Pós-graduação em Biologia Urbana na Universidade Nilton Lins, em Manaus.

2- Antes da chegada dos europeus na Nova Zelândia, no século XIX, estima-se que os maoris, que lá aportaram ao redor do ano 1000, já tinham levado a extinção cerca de 20 espécies de aves, as maiores eram incapazes de voar e podiam atingir até 3m de altura e 225kg. Essa mesma saga de extinção se repetiu em outras ilhas, como Madagascar. No Novo Mundo, há cerca de 12000 anos atrás durante a última glaciação, caçadores exímios, provenientes da Sibéria penetraram na América do Norte pelo Estreito de Behring, então ligada por uma faixa de terra à Sibéria, devido ao nível do mar mais baixo, e ao se dispersarem, em apenas 1000 anos chegaram até a Terra do Fogo . Provocaram a extinção de mamutes, bisões, mastodontes, tapires, camelos cavalos e ursos. A América do Norte perdeu 73% e a América do Sul, 80% de seus grandes mamíferos, animais dóceis, fáceis de caçar por não estarem adaptados à presença humana. Essa extinção foi tão maciça que Diamond (2010) se refere a ela como uma blitzkrieg. Assim a ideia de que o homem primitivo era um predador prudente se torna difícil de aceitar.

3- Svante Arrhenius. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius. Acesso em 15 fev. 2011.

4- MADEIRO, C. “Não existe aquecimento global”, diz representante da OMM na América do Sul. Uol ciência e saúde. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultnot/2009/12/11/nao-existe-aquecimento-global-diz-representante-da-omm-na-america-do-sul.jhtm. Acesso em 27 abr. 2011.

5- É interessante notar que esses argumentos de escassez, já estavam implícitos nos modelos biomatemáticos de manejo dos estoques pesqueiros, desde o início do século XX nos estudos de Fiodor Baranov, na antiga Rússia e posteriormente na ex-União Soviética, e na Grã Bretanha com os estudos de Michael Graham e D’ Arcy Thompson em meados da década de 30. Estes autores postularam para os estoques pesqueiros o conceito de rendimento máximo sustentável (MSY – Maximum Sustainable Yield); isto é, deve existir um ponto de referência, uma quantidade ótima que pode ser retirada pela pesca e ainda manter o estoque em equilíbrio em longo prazo. Gordon (1954), foi o primeiro economista a acrescentar argumentos econômicos realistas para completar esses modelos através do MEY (Maximum Economical Yield). Embora foco de grande debate a partir da década de 60 (Larkin, 1977), o conceito de MSY ainda persiste, talvez como uma miragem, pois mesmo com a grande quantidade de informação que temos sobre a maioria dos estoques pesqueiros preferenciais (o exemplo típico é o bacalhau do Atlântico (Gadus morhua), boa parte deles já ultrapassou o MSY, alguns sofreram extinção comercial como o arenque de Hokkaido no Japão em meados do século XX (Clark, 1985; Table 1.1), e provavelmente duas espécies de raias marinhas sofreram extinção biológica (esta mais grave, pois é para sempre), devido à pesca. Esta exposição nos indica que só a informação científica abundante não é suficiente para a proteção dos estoques pesqueiros. Se estes fossem manejados apenas por ecólogos e biólogos pesqueiros não teríamos chegado a tal situação. E por que chegamos? Porque o manejo é político, devido ao grande valor econômico das pescarias para alguns países, como a Islândia onde o pescado em 1993 representava cerca de 80% de suas exportações (Hanesson, 1996; p. 9). E reverter essa situação, ao se tentar diminuir a pesca para deixar os estoques “descansarem” e eventualmente se recuperarem não é fácil visto que a pesca gera empregos e envolve muitos interesses econômicos e sociais. Os maiores barcos da pesca marinha industrial são arrendados ou financiados por bancos, operando sob a forma de leasing envolvendo milhões de dólares que devem ser pagos ao final do contrato. Deve ser ressaltado que os peixes são os últimos animais ainda explotados em larga escala pela humanidade, onde estamos capturando de forma não sustentável, cerca de 90 milhões de toneladas nos rios, mares e oceanos do mundo, gerando um mercado direto e indireto, através da agregação de valor ao pescado processado, que se pode estimar grosso modo ao redor de 1 trilhão de dólares/ano.

6- Ecosophy. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosophy . Acesso em 19 mai 2011.

7- Drengson e Inoue, 1995, page 8: “By an ecosophy I mean a philosophy of ecological harmony or equilibrium. A philosophy as a kind of sofia (or) wisdom, is openly normative, it contains both norms, rules, postulates, value priority announcements and hypotheses concerning the state of affairs in our universe. Wisdom is policy wisdom, prescription, not only scientific description and prediction. The details of an ecosophy will show many variations due to significant differences concerning not only the ‘facts’ of pollution, resources, population, etc. but also value priorities.”

8- Deep ecology. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_ecology . Acesso em 17/5/2010.

9 Deep ecology. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_ecology . Acesso em 17/5/2010.

REFERÊNCIAS

Azevedo, F.A. e Valença, M.Z. Ecofilosofia: o despertar de uma era definitiva. In: Revista Intertox de Toxicologia, Risco Ambiental e Sociedade. Vol.1, p. 73-107,2008. Cechin, A. A Natureza como Limite da Economia: A contribuição de Nicholas Georgescu- Roegen. São Paulo: Senac /Edusp, 2010.

Deep ecology. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_ecology>. Acesso em 17/5/2010.

Chaui, M.. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000.

Clark, C. Bioeconomic Modelling and Fisheries Management. New York: Wiley, 1985.

Clausewitz, V. On War. Trad.: Colonel J.J. e Graham. N. London: Trübner, 1873.

Deep ecology. Disponível em: < http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_ecology >. Acesso em 17/5/2010.

Diamond, J. O Terceiro Chimpanzé. Trad. Maria Cristina Torquilho Cavalcanti. Rio de

Janeiro: Record, 2010.

Drengson, A. e Inoue, Y. (Ed.). The Deep Ecology Movement: An Introductory Anthology.

Berkeley: North Atlantic Publishers, 1995.

Ecology. Disponível: http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_ecology . Acesso em 17 mai 2011 .

Ecosophy. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosophy . Acesso em 19 mai 2011 .

Flores, J.H. Cultura y naturaleza: La construcción del imaginário ambiental bio (sócio) diverso. Revista de Direito Ambiental da Amazônia – Hiléia, Vol. 2, jan – jun/2004. p. 37-103

Freud, S. O Futuro de uma Ilusão. In: Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Trad.: Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 2006.

Freud, S. O Mal-Estar na Civilização. In: Obras Psicológicas Completas de Sigmund

Freud: edição standard brasileira. Trad.: Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 2006.

Freud, S. Totem and Taboo. Trad.: James Strachey. Vol. XI. Londres: Routledge and Kegan, 1950.

Gaspar, T.R. O sentimento de culpa e a ética em psicanálise. In: Psyche Vol. 11, 2007. São

Paulo: Universidade de São Marcos, p. 47-65.

Gay, P. Freud: uma Vida para Nosso Tempo. Trad.: Denise Botman. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

Gazier, B. John Maynard Keynes. Trad.: Paulo Neves. Porto Alegre, RS: L&PM, 2011.

Gordon, H.S. The economic theory of a common property resource: the fishery. In: journal of political economy. Vol. 62. Chicago: University of Chicago, 1954. p. 124-142.

Hannessson, R. Fisheries Mismanagement: The Case of the North Atlantic Cod. Oxford:

Fishing News Books, 1996.

Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC. Disponível em: < http://www.ipcc.ch . Acesso em 27 abr. 2011.

Keegan, J. History of Warfare. New York: Vintage books, 1993.

Larkin, P. An epitaph for the concept of Maximum Sustained Yield. In: Transactions of the American Fisheries Society. Vol. 106, 1977, p. 1-11.

Lovelock, J. Environment in crisis: We are past the point of no return. Union Kingdom: The Independent, 2006.

______,__. The Vanishing Face of Gaia: a Final Warning. New York: Basic Books, 2009.

MADEIRO, C. “Não existe aquecimento global”, diz representante da OMM na América do Sul. Uol ciência e saúde. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultnot/2009/12/11/nao-existe-aquecimento-global-diz-representante-da-omm-na-america-do-sul.jhtm . Acesso em 27 abr. 2011.

PINTO, E. A Bíblia – 6: A Torre de Babel. Disponível: <http://www.opusculo.com/a-biblia-6-a-torre-de-babel. Acesso em 16 mai. 2011.

SKOLIMOWSKI, H. What is Eco-philosophy?: Some Founding Principles. Disponível em: http://maaber.50megs.com/eighth_issue/deep_ecology_1e.htm. 2010. Acesso em 10 mai 2011.

Svante Arrhenius. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius. Acesso em 15 fev. 2011.

The Eco-Philosophy Center. Disponível em: http://www.ecophilosophy.org/new/home.html. Acesso em 10 mai. 2011.